Schweregrade von ME/CFS

1. Einführung

Myalgische Enzephalomyelitis/Chronisches Fatigue-Syndrom (ME/CFS) ist eine komplexe, chronische Erkrankung, die das Leben der Betroffenen tiefgreifend beeinflusst. Die Symptome und deren Schwere variieren stark, was eine individuelle Betrachtung und Betreuung unerlässlich macht.

In sehr schweren Fällen können bereits minimale Reize wie das Klingeln an der Haustür, entfernte Stimmen oder Temperaturveränderungen zu massiven Zustandsverschlechterungen führen. Es handelt sich nicht um “normale” Erschöpfung, sondern um eine pathophysiologische Reaktion mit systemischer Verschlechterung, die als Post-Exertional Malaise (PEM) bezeichnet wird. Diese kann durch körperliche, kognitive, soziale oder sensorische Reize ausgelöst werden – selbst dann, wenn sie für Gesunde als harmlos gelten. (vgl. NICE 2021, ICC 2011)

Was eine Verschlechterung auslöst, ist oft nur dem Erkrankten selbst bekannt – und selbst dieser kann es nicht immer vorhersagen. Die Reaktionen wirken unlogisch, schwanken stark und lassen sich nicht zuverlässig planen. Das macht Unterstützung extrem herausfordernd und führt bei Helfenden häufig zu einem Gefühl der Hilflosigkeit.

Ein häufig übersehener Aspekt ist die gestörte Temperaturregulation: Viele Betroffene benötigen aktiv unterstützende Maßnahmen wie Kühlwesten, Kühlkissen oder Wärmflaschen, um auf Überhitzung oder Unterkühlung reagieren zu können. Studien zeigen, dass diese autonome Dysregulation bei ME/CFS häufig ist und objektiv messbare Symptome umfasst – ein weiterer Hinweis auf die körperlich-systemische Natur der Erkrankung. (vgl. IOM 2015, Kapitel 4.5) Diese körperlich messbaren Phänomene sprechen deutlich gegen eine psychische Interpretation der Erkrankung.

Die Einteilung in Schweregrade – leicht, moderat, schwer und sehr schwer – hilft dabei, die funktionellen Einschränkungen und den Unterstützungsbedarf der Betroffenen besser zu verstehen und entsprechend zu handeln. Diese Klassifikation basiert auf internationalen Leitlinien, insbesondere der britischen NICE-Leitlinie von 2021, und wird von Fachgesellschaften wie der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin (DEGAM) anerkannt.

Die genaue Kenntnis der Schweregrade ist nicht nur für die medizinische Versorgung, sondern auch für das soziale Umfeld und behördliche Entscheidungen von großer Bedeutung. Sie ermöglicht es, Fehlbehandlungen zu vermeiden und die Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern.

2. Übersicht der Schweregrade von ME/CFS

ME/CFS manifestiert sich in unterschiedlichen Schweregraden, die das tägliche Leben der Betroffenen in variierendem Ausmaß beeinträchtigen. Die Einteilung in mild, moderat, schwer und sehr schwer basiert auf internationalen Leitlinien, insbesondere der britischen NICE-Leitlinie von 2021. Diese Klassifikation hilft dabei, die individuellen Bedürfnisse besser zu verstehen und angemessene Unterstützungsmaßnahmen zu planen.

Die Schweregrade lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- Mildes ME/CFS: Betroffene können sich selbst versorgen und einige leichte häusliche Aufgaben erledigen, benötigen jedoch möglicherweise Unterstützung. Sie haben Schwierigkeiten mit der Mobilität und haben oft ihre Freizeit- und sozialen Aktivitäten eingestellt, um weiterhin arbeiten oder zur Schule gehen zu können.

- Moderates ME/CFS: Betroffene haben eine reduzierte Mobilität und sind in allen Aktivitäten des täglichen Lebens eingeschränkt. Sie haben in der Regel Arbeit oder Ausbildung aufgegeben und benötigen Ruhezeiten, oft am Nachmittag für 1 oder 2 Stunden. Ihr Nachtschlaf ist im Allgemeinen von schlechter Qualität und gestört.

- Schweres ME/CFS: Betroffene sind nicht in der Lage, Aktivitäten selbstständig durchzuführen oder können nur minimale tägliche Aufgaben erledigen (z. B. Gesicht waschen oder Zähne putzen). Sie haben schwere kognitive Schwierigkeiten und sind möglicherweise auf einen Rollstuhl für die Mobilität angewiesen. Sie sind oft nicht in der Lage, das Haus zu verlassen, oder erleben nach dem außer Haus gehen schwere und anhaltende Nachwirkungen. Sie verbringen möglicherweise die meiste Zeit im Bett und sind oft extrem empfindlich gegenüber Licht und Geräuschen.

- Sehr schweres ME/CFS: Menschen mit sehr schwerem ME/CFS sind vollständig bettlägerig, dauerhaft auf Pflege angewiesen und oft nicht mehr in der Lage, zu sprechen, zu schlucken oder Licht, Geräusche und Berührung zu tolerieren. Die Reizempfindlichkeit kann so stark ausgeprägt sein, dass kleinste Einflüsse – z. B. ein leiser Ton, ein Luftzug oder eine Vibration – zu einem stunden- bis wochenlangen Einbruch führen können. Kommunikation ist oft nur noch nonverbal oder gar nicht mehr möglich. Sondenernährung, vollständige Dunkelheit und palliative Strategien, nicht im Sinne einer Sterbebegleitung, sondern im Sinne von Leidenminderung und Schutz vorhandener Ressourcen, sind in manchen Fällen notwendig. Das Verlassen des Hauses ist nicht möglich, auch nicht im Rollstuhl oder mit Transporthilfe. Selbst medizinische Notfallversorgung kann eine Verschlechterung auslösen. (vgl. Carruthers et al. 2011; Jason et al. 2021)

Diese Klassifikation basiert auf den Empfehlungen der britischen NICE-Leitlinie von 2021, die eine umfassende Übersicht über die Erkrankung, ihre Symptome und die empfohlenen diagnostischen sowie therapeutischen Ansätze bietet.

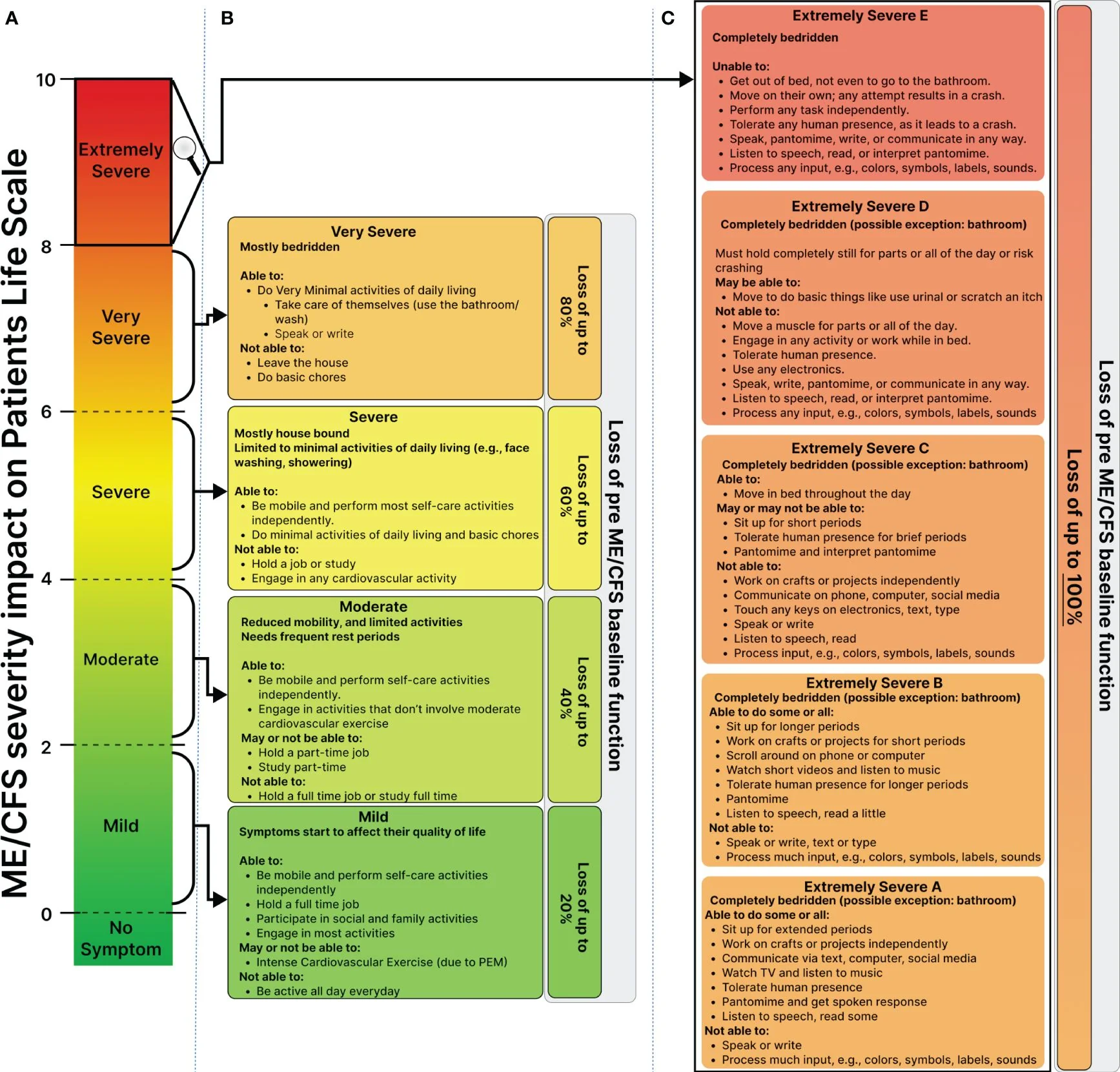

Die folgende Grafik stellt ein personalisiertes Modell zur Schweregradeinteilung bei ME/CFS dar. Sie wurde im Rahmen einer aktuellen Studie (Jahanbani et al., 2024) entwickelt und zeigt, wie stark die Erkrankung verschiedene Lebensbereiche – von Beruf und Bildung bis zu sozialer Teilhabe – beeinträchtigen kann. Besonders eindrücklich wird auch die Lebensrealität extrem schwer Erkrankter visualisiert.

Mildes ME/CFS

Bei sogenanntem “mildem” ME/CFS sind die Betroffenen in der Lage, sich selbst zu versorgen und einige leichte häusliche Aufgaben zu erledigen, benötigen jedoch möglicherweise Unterstützung. Sie haben Schwierigkeiten mit der Mobilität und haben oft ihre Freizeit- und sozialen Aktivitäten eingestellt, um weiterhin arbeiten oder zur Schule gehen zu können.

Typische Symptome:

- Anhaltende, belastende Erschöpfung, die durch Aktivität verschlimmert wird und nicht durch Ruhe vollständig gelindert wird.

- Post-Exertional Malaise (PEM): Eine Verschlechterung der Symptome nach körperlicher oder mentaler Anstrengung.

- Kognitive Beeinträchtigungen wie Konzentrationsstörungen oder “Brain Fog”.

- Nicht erholsamer Schlaf und Schlafstörungen.

Alltag und Beruf:

Viele Betroffene mit mildem ME/CFS können weiterhin arbeiten oder zur Schule gehen, jedoch oft nur mit reduzierten Stunden oder unter Anpassungen. Freizeit- und soziale Aktivitäten werden häufig eingeschränkt oder aufgegeben, um die begrenzte Energie für berufliche oder schulische Verpflichtungen zu reservieren.

Empfehlungen:

- Energie-Management-Techniken wie “Pacing” können helfen, die verfügbaren Energiereserven optimal zu nutzen und Überanstrengung zu vermeiden.

- Regelmäßige Ruhepausen und das Vermeiden von Aktivitäten, die zu PEM führen könnten, sind essenziell.

Moderates ME/CFS

Menschen mit sogenanntem “moderatem” ME/CFS erleben eine signifikante Einschränkung ihrer körperlichen und kognitiven Leistungsfähigkeit. Obwohl sie nicht vollständig bettlägerig sind, beeinträchtigt die Erkrankung ihren Alltag erheblich.

Typische Symptome:

- Reduzierte Mobilität: Betroffene haben eine eingeschränkte Bewegungsfähigkeit und sind in allen Aktivitäten des täglichen Lebens beeinträchtigt.

- Post-Exertional Malaise (PEM): Eine Verschlechterung der Symptome nach körperlicher oder mentaler Anstrengung, die oft verzögert eintritt und mehrere Tage anhalten kann.

- Kognitive Beeinträchtigungen: Schwierigkeiten bei Konzentration, Gedächtnis und Informationsverarbeitung, oft als “Brain Fog” beschrieben.

- Schlafstörungen: Nachtschlaf ist häufig von schlechter Qualität und gestört, was zu zusätzlicher Erschöpfung führt.

Alltag und Beruf:

Personen mit moderatem ME/CFS haben in der Regel ihre berufliche Tätigkeit oder Ausbildung aufgegeben. Sie benötigen regelmäßige Ruhephasen, oft am Nachmittag für ein bis zwei Stunden. Soziale Aktivitäten und Hobbys sind stark eingeschränkt oder nicht mehr möglich.

Empfehlungen:

- Energie-Management: Techniken wie “Pacing” helfen, die verfügbaren Energiereserven optimal zu nutzen und Überanstrengung zu vermeiden.

- Angepasste Aktivitäten: Aktivitäten sollten sorgfältig geplant und an das aktuelle Energielevel angepasst werden, um PEM zu vermeiden.

- Unterstützung im Alltag: Hilfe bei Haushaltstätigkeiten und anderen täglichen Aufgaben kann notwendig sein, um die Belastung zu reduzieren.

Schweres ME/CFS

Menschen mit schwerem ME/CFS erleben tiefgreifende Einschränkungen in nahezu allen Lebensbereichen. Die Fähigkeit, alltägliche Aufgaben zu bewältigen, ist stark reduziert oder nicht mehr vorhanden.

Typische Symptome:

- Begrenzte Selbstständigkeit: Betroffene sind nicht in der Lage, Aktivitäten selbstständig durchzuführen oder können nur minimale tägliche Aufgaben erledigen (z. B. Gesicht waschen oder Zähne putzen).

- Kognitive Beeinträchtigungen: Schwere Konzentrations- und Gedächtnisprobleme, die das Denken und Kommunizieren erheblich erschweren.

- Sensorische Empfindlichkeit: Extreme Empfindlichkeit gegenüber Licht, Geräuschen und Berührungen, was zu zusätzlicher Belastung führt.

- Post-Exertional Malaise (PEM): Selbst geringfügige Anstrengungen können zu einer erheblichen Verschlechterung der Symptome führen, die Tage, Wochen oder Monate andauern kann.

Alltag und Versorgung:

Personen mit schwerem ME/CFS sind häufig auf einen Rollstuhl für die Mobilität angewiesen und verbringen die meiste Zeit im Bett. Das Verlassen des Hauses ist selten möglich und führt oft zu schweren und anhaltenden Nachwirkungen. Sie benötigen Unterstützung bei der persönlichen Pflege und bei alltäglichen Aufgaben.

Empfehlungen:

- Vermeidung von Überanstrengung: Aktivitäten sollten sorgfältig geplant und an das aktuelle Energielevel angepasst werden, um PEM zu vermeiden.

- Angepasste Pflege: Individuelle Pflegepläne, die die spezifischen Bedürfnisse und Grenzen der Betroffenen berücksichtigen, sind essenziell.

- Reizreduktion: Maßnahmen zur Minimierung von Licht- und Geräuschbelastung können helfen, die Symptome zu lindern.

Sehr schweres ME/CFS

Menschen mit sehr schwerem ME/CFS erleben eine tiefgreifende Beeinträchtigung ihrer körperlichen und kognitiven Funktionen. Sie sind vollständig bettlägerig, rund um die Uhr auf Pflege angewiesen und äußerst empfindlich gegenüber sensorischen Reizen.

Typische Symptome:

- Vollständige Immobilität: Betroffene sind den ganzen Tag ans Bett gefesselt und benötigen Hilfe bei allen Aktivitäten des täglichen Lebens, einschließlich persönlicher Hygiene und Nahrungsaufnahme.

- Sensorische Überempfindlichkeit: Extreme Empfindlichkeit gegenüber Licht, Geräuschen und Berührungen, was zu zusätzlicher Belastung führt.

- Schluckstörungen: Einige Personen sind nicht in der Lage zu schlucken und benötigen eine Sondenernährung.

- Kognitive Beeinträchtigungen: Schwere Konzentrations- und Gedächtnisprobleme, die das Denken und Kommunizieren erheblich erschweren.

- Post-Exertional Malaise (PEM): Selbst geringfügige Reize oder Aktivitäten können zu einer erheblichen Verschlechterung der Symptome führen, die Tage, Wochen oder Monate andauern kann.

- Eine gestörte Thermoregulation (z. B. wechselnde Kälte-/Hitzeempfindlichkeit, verändertes Schwitzen) kann objektiv messbar sein und ist oft ein Hinweis auf autonome Dysfunktion.

Alltag und Versorgung:

Menschen mit sehr schwerem ME/CFS erleben eine existenziell einschränkende Erkrankung. Sie sind vollständig bettlägerig, können oft nicht mehr sprechen, nicht selbstständig essen oder trinken und sind rund um die Uhr auf Pflege angewiesen.

Bereits geringste Reize wie Licht, Geräusche, Gerüche oder Berührung können zu massiven, oft langanhaltenden Zustandsverschlechterungen führen (Post-Exertional Malaise). In dieser Phase sind keine bewussten Aktivitäten oder Entscheidungen mehr möglich – selbst Kommunikation kann nicht mehr stattfinden.

Die Betroffenen befinden sich in einem Zustand absoluter Reizintoleranz, benötigen oft Dunkelheit, Geräuschabschirmung, Temperaturkonstanz – jede Störung kann lebensbedrohlich sein. Das Verlassen des Hauses ist nicht mehr möglich – nicht einmal für Arzttermine. Selbst medizinisch begleitete Transporte stellen ein erhebliches Risiko dar.

Ein Teil der Betroffenen entwickelt ausgeprägte Schluckstörungen bis hin zur Notwendigkeit einer Sondenernährung. Andere verlieren auch die Fähigkeit zur Lautsprache oder zur bewussten Kontaktaufnahme vollständig.

Der Pflegebedarf ist umfassend und muss sich an den Grenzen der Reiztoleranz orientieren – jeder Fehler kann schwerwiegende Folgen haben.

Empfehlungen:

- Reizvermeidung hat absolute Priorität: Jede Form von Licht, Geräusch oder Berührung kann zu schwerer Verschlechterung führen. Volle Reizabschirmung ist oft notwendig (z. B. Dunkelheit, Gehörschutz, Berührungsvermeidung, Isolation, kein Sprechen, kein Besuch) (vgl. NICE 2021, Carruthers et al. 2011, Jason et al. 2021).

- Keine planbaren Aktivitäten: Bei sehr schwer Betroffenen ist selbst minimale Belastung unvorhersehbar schädlich. Selbst Routinetätigkeiten können plötzlich zu einem Zusammenbruch führen. Aktivitäten lassen sich nicht verlässlich planen – jeder Versuch aktiver Steuerung birgt Risiken (vgl. NICE 2021, Komaroff 2020).

- Individuelle Palliativpflege: Die Versorgung richtet sich an Symptomminderung, Stabilisierung und würdevolle Begleitung – nicht an Aktivierung oder Besserung. Dazu gehören auch Maßnahmen wie Sondenernährung, Schmerzbehandlung und Schutz der Restfunktionen (vgl. NICE 2021, Rowe 2016, Nacul et al. 2020).

- Verzicht auf klassische Therapien: Aktivierende Maßnahmen (z. B. Bewegungstherapie oder Gesprächstherapie) sind kontraindiziert und können lebensbedrohliche Zustände auslösen (vgl. NICE 2021, Geraghty 2019, Twisk & Maes 2009).

3. Verteilung der Schweregrade von ME/CFS

Zahlen zur Verbreitung der Schweregrade von ME/CFS verdeutlichen die Ernsthaftigkeit der Erkrankung. Laut dem Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) sind etwa 25 % der Betroffenen leicht betroffen, rund 50 % weisen einen moderaten Verlauf auf, und weitere 25 % sind schwer oder sehr schwer erkrankt IQWiG, 2023. Die Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin (DEGAM) betont, dass etwa ein Viertel der Betroffenen das Haus nicht mehr verlassen kann oder vollständig bettlägerig ist (siehe Leitlinie “Müdigkeit” [sic!]). Darüber hinaus zeigen Erhebungen, dass ein Großteil der Patient*innen nicht mehr arbeitsfähig oder in der Lage sind, eine Schule zu besuchen [DEGAM, ebd.].

Vergleichende Studien weisen darauf hin, dass die Lebensqualität von Menschen mit ME/CFS oft noch niedriger ist als bei anderen schweren chronischen Erkrankungen wie Multipler Sklerose, Mukoviszidose, Diabetes mellitus, Epilepsie, AIDS oder bestimmten Krebserkrankungen. Diese Erkenntnisse unterstreichen die Dringlichkeit einer differenzierten Betrachtung – sowohl in medizinischer als auch in sozialrechtlicher Hinsicht.

Da sich die Symptomatik unvorhersehbar verschlechtern kann, insbesondere im Rahmen der Post-Exertional Malaise (PEM), ist eine wiederholte und sensible Einschätzung des Schweregrades unerlässlich. Schwankungen im Krankheitsverlauf sind keine Seltenheit, sondern vielmehr ein zentrales Merkmal von ME/CFS – mit unmittelbaren Auswirkungen auf Diagnostik, Pflege und Lebensgestaltung.

4. Risiken, Komplikationen und besondere Versorgungsbedürfnisse bei sehr schwerem ME/CFS

Post-Exertional Malaise (PEM) ist das zentrale Merkmal von ME/CFS – besonders bei schwer und sehr schwer Erkrankten. Sie tritt nicht zwingend direkt nach einem Reiz auf, sondern oft verzögert – und ihre Schwere steht nicht immer im Verhältnis zur vorausgehenden Belastung. Während scheinbar harmlose Reize drastische Zusammenbrüche auslösen können, bleiben objektiv stärkere Reize manchmal ohne erkennbare Folge. Das macht die Erkrankung unberechenbar – für Betroffene wie für Pflegende.

Planung ist daher kaum möglich. Man reagiert im Nachhinein – oft zu spät. Der Versuch, geregelte Tagesabläufe oder feste Maßnahmenpläne umzusetzen, kann katastrophale Folgen haben.

Typische lebensbedrohliche Komplikationen:

- Post-Exertional Malaise (PEM): Bereits minimale Reize – Licht, Geräusch, Berührung, ein kurzer Besuch oder eine ärztliche Maßnahme – können eine Zustandsverschlechterung auslösen, die Tage, Wochen, Monate oder dauerhaft anhält.

- Sensorische Überempfindlichkeit: Starke Reizintoleranz gegenüber Licht, Geräuschen, Berührungen oder Gerüchen kann selbst in geschützter Umgebung zu extremen Verschlechterungen führen.

- Schluckstörungen und Mangelernährung: Einige Betroffene verlieren die Fähigkeit zu essen oder zu trinken. Ohne rechtzeitige Sondenernährung kann dies schnell lebensbedrohlich werden.

Ein tragisches Beispiel ist der Fall von Merryn Crofts, einer jungen Frau aus dem Vereinigten Königreich. Sie starb im Alter von 21 Jahren an den Folgen von sehr schwerem ME. Sie war die zweite Person im UK, bei der ME offiziell als Todesursache auf dem Totenschein vermerkt wurde. Im Inquest betonte ein psychiatrischer Sachverständiger ausdrücklich, dass Merryn keine psychische Erkrankung wie Depression oder Essstörung hatte. Ihre Beschwerden waren organisch und systemisch bedingt – ein eindeutiger Beleg dafür, dass es sich bei ME/CFS nicht um eine psychische Störung handelt (vgl. Inquest UK 2018). Merryn war vollständig bettlägerig, litt unter extremen Schmerzen und konnte zuletzt kaum noch Nahrung zu sich nehmen. Ihr Fall verdeutlicht die potenziell tödlichen Konsequenzen einer unzureichenden Versorgung und Fehleinschätzung bei sehr schwerem ME/CFS.

5. Bedeutung für Behörden, medizinisches Personal und Angehörige

Die korrekte Einschätzung der Schweregrade von ME/CFS ist nicht nur für die medizinische Versorgung essenziell, sondern hat auch weitreichende Auswirkungen auf behördliche Entscheidungen und das soziale Umfeld der Betroffenen. Ein unzureichendes Verständnis kann zu Fehlentscheidungen führen, die die Gesundheit und das Wohlbefinden der Erkrankten erheblich beeinträchtigen.

Auswirkungen auf behördliche Entscheidungen

Fehlende oder unvollständige Darstellungen der Schweregrade von ME/CFS können dazu führen, dass die Erkrankung unterschätzt wird. Entscheidungen wie die Anordnung von Physiotherapie, Reha oder psychologischer Aktivierung können bei schwer und sehr schwer Erkrankten zu irreversiblen Verschlechterungen führen. Die NICE-Leitlinie (2021) betont: Aktivierende Therapieformen sind in diesen Fällen kontraindiziert. Was als Förderung gedacht ist, kann bei ME/CFS unmittelbaren Schaden verursachen. Pflege und Unterstützung müssen sich streng an der Reiztoleranz orientieren. Das bedeutet nicht “Planung”, sondern Schutz, Beobachtung und flexible Reaktion. Besonders wichtig ist das für Jugendämter, Pflegeeinrichtungen, Gutachter und Schulämter, die oft über das Wohl von Kindern und Jugendlichen entscheiden.

Verantwortung des medizinischen Personals

Ärztinnen und Ärzte, Pflegekräfte und Therapeutinnen und Therapeuten tragen eine besondere Verantwortung, die individuellen Bedürfnisse von ME/CFS-Betroffenen zu erkennen und angemessen darauf zu reagieren. Dies beinhaltet:

- Individuelle Behandlungspläne: Anpassung der Therapie an den jeweiligen Schweregrad der Erkrankung.

- Vermeidung schädlicher Maßnahmen: Verzicht auf Therapien, die den Zustand verschlechtern könnten, insbesondere bei schwer und sehr schwer Betroffenen.

- Aufklärung und Sensibilisierung: Informieren von Kolleginnen und Kollegen sowie Angehörigen über die spezifischen Herausforderungen und Bedürfnisse von ME/CFS-Erkrankten.

Rolle der Angehörigen und des sozialen Umfelds

Angehörige, Freunde und das weitere soziale Umfeld spielen eine entscheidende Rolle im Leben von ME/CFS-Betroffenen. Ein umfassendes Verständnis der Erkrankung und ihrer Schweregrade ermöglicht es ihnen, angemessen zu unterstützen und potenziell schädliche Situationen zu vermeiden. Dies umfasst:

- Respektieren der Grenzen: Anerkennung der individuellen Belastungsgrenzen und Vermeidung von Überforderung.

- Unterstützung im Alltag: Hilfe bei täglichen Aufgaben und Organisation von notwendigen Pflegeleistungen.

- Emotionale Unterstützung: Bereitstellung eines verständnisvollen und empathischen Umfelds, das die psychische Gesundheit der Betroffenen fördert.

Ein gemeinsames Verständnis und eine enge Zusammenarbeit zwischen medizinischem Personal, Behörden und dem sozialen Umfeld sind entscheidend, um die Lebensqualität von ME/CFS-Betroffenen zu verbessern und ihnen die notwendige Unterstützung zukommen zu lassen.

6. Fazit und Ausblick

Die detaillierte Darstellung der Schweregrade von ME/CFS ist von zentraler Bedeutung, um das Verständnis für diese komplexe Erkrankung zu vertiefen. Fehleinschätzungen des Schweregrads können lebensgefährlich sein. Wer den Unterschied zwischen “schwer” und “sehr schwer” nicht erkennt, riskiert Überforderung, Reizüberflutung und dauerhafte Verschlechterung.

Die NICE-Leitlinie von 2021 bietet eine fundierte Grundlage für die Klassifikation der Schweregrade und betont die Notwendigkeit individueller, patientenzentrierter Ansätze in der Versorgung. Sie warnt ausdrücklich vor aktivierenden Therapien bei schwer und sehr schwer Betroffenen und empfiehlt stattdessen Strategien zur Stabilisierung und Palliativpflege.

Es ist von großer Wichtigkeit, dass medizinisches Fachpersonal, Behörden und das soziale Umfeld der Betroffenen über die spezifischen Herausforderungen von ME/CFS informiert sind. Nur so können Fehlentscheidungen vermieden und die Lebensqualität der Erkrankten verbessert werden.

Für die Zukunft ist es entscheidend, die Forschung zu ME/CFS weiter voranzutreiben, um effektive Diagnose- und Behandlungsmethoden zu entwickeln. Zudem sollte die Sensibilisierung der Öffentlichkeit und die Ausbildung von Fachkräften intensiviert werden, um eine umfassende und empathische Versorgung sicherzustellen.